Réhabiliter la mémorisation en classe avec les « boites de Leitner »

Olivier Mottint -7 octobre 2024

Un article initialement publié dans L’École démocratique, n°98, juin 2024 (pp. 26-29).

Souvent méprisée, la mémoire a régulièrement été présentée comme une fonction cognitive de bas niveau, moins noble que le raisonnement, la résolution de problèmes ou la créativité, auxquels elle s’opposerait. La mémorisation a de ce fait été délégitimée par certains discours pédagogiques, caricaturée à l’excès: à quoi bon demander aux élèves de « répéter comme des perroquets » ? Le « par coeur » n’est-il pas une pratique pédagogique d’un autre temps ? La mémorisation est pourtant une condition sine qua non des apprentissages de haut niveau, et de ce fait étroitement associée à la réussite scolaire (Lieury, 2020). Si l’on a à raison rejeté la pratique d’une mémorisation sans compréhension, la compréhension sans mémorisation ne semble donc pas être un principe pédagogique plus convaincant. Une revue de la littérature datant de 2013 nous renseigne par ailleurs sur les stratégies de mémorisation les plus efficaces, parmi lesquelles le « système de Leitner ».

Haro sur la mémorisation… et les savoirs

Le principe même de la mémorisation a souvent été décrié ces dernières décennies. Certains en ont fortement relativisé l’importance : « à l’heure où l’on peut tout trouver sur internet, à quoi bon encore mémoriser des savoirs ? », clamaient-ils en somme, réclamant une « pédagogie du XXIe siècle » dans laquelle la mémoire ne jouerait au mieux qu’un rôle de figuration (Mottint, 2022). Les partisans de l’approche par compétences renchérissaient (voir Hirtt, 2009) : ce qui comptait selon eux, ce n’était certainement pas des savoirs dont il faudrait assurer la mémorisation, mais bien davantage leur mobilisation pour résoudre des « situations-problèmes ». Certains pédagogues se sont parfois laissés prendre au piège, manquant de nuances dans leur critique de la mémorisation, l’amalgamant alors à ses pires dérives, parmi lesquelles l’ânonnement de concepts futiles ou incompris ou l’exécution machinale et abrutissante de procédures dénuées de sens pour l’élève qui les effectue.

Cette suspicion à l’égard de la mémorisation n’en est pas restée aux mots, tant s’en faut. On ne compte plus, dans le cadre de la formation des enseignants par exemple, les injonctions pédagogiques dénonçant le « drill », et le « par-cœur », considérés avec dédain comme de fâcheuses pratiques d’un autre temps. A l’Aped, nous avions également montré que les épreuves externes, en Histoire notamment, méprisaient les savoirs mémorisés au profit des seules « utilisation et analyse de documents » (Cosentino, 2021 ; Hirtt, 2015). Les programmes n’étaient pas épargnés : ainsi l’ancien programme du réseau catholique pour l’enseignement fondamental (le « PIasc », sorti en 2000) n’évoquait-il les tables de multiplication — excusez cet exemple-cliché — que pour réclamer leur « observation », leur « organisation dans le tableau de Pythagore », leur « utilisation » et leur « réinvestissement », mais jamais pour nous parler de leur mémorisation. Il en allait de même, par exemple, pour les procédés de calcul mental qu’il fallait « aborder non comme des cas particuliers à mémoriser, mais [comme] des situations à résoudre »…

La mémoire, facteur prépondérant de la réussite scolaire et de l’esprit critique Nous ne sommes certes pas des adeptes d’un « fétichisme de la mémorisation » : on peut à coup sûr former des citoyens critiques sans exiger des élèves qu’ils récitent dans l’ordre chronologique l’ensemble des monarques de la dynastie des Capétiens. De même que ce serait un contresens pédagogique de les enjoindre à restituer fidèlement des concepts, des faits ou des procédures mathématiques ou scientifiques dont ils ne maitrisent ni le sens ni la portée. Un enseignement digne de ce nom ne peut donc reposer sur la seule mémorisation-restitution… mais il ne peut pas davantage s’en affranchir, et ce pour deux raisons essentielles.

Premièrement parce que ces connaissances mémorisées sont les conditions des autres apprentissages. Pour construire de nouveaux savoirs et leur donner sens, il faut avoir dans sa mémoire des « structures d’accueil » propres à les assimiler, qui sont autant d’outils de compréhension et d’interprétation de ces nouveaux savoirs. Plus notre mémoire est riche de connaissances et plus aisément nous en comprenons et acquérons de nouvelles. Les connaissances mémorisées sont en quelque sorte le trousseau de clés qui nous permet d’ouvrir de nouvelles portes de connaissances. A titre d’exemple, l’équipe d’Alain Lieury, psychologue cognitiviste spécialiste de la mémoire, avait montré à travers une étude longitudinale que l’étendue du vocabulaire et des connaissances encyclopédiques mémorisés par un élève constituait un bien meilleur prédicteur de la compréhension en lecture et de la réussite scolaire que les résultats obtenus à une série de tests de raisonnement (Lieury, 2020). Ceci vaut tout autant pour les savoir-faire, dont l’automatisation, le perfectionnement et la mémorisation libèrent des ressources dans la mémoire de travail[1], ressources qui permettent d’affronter des connaissances neuves, c’est-à-dire les comprendre et les intégrer. L’individu qui dispose de peu de savoir-faire automatisés et mémorisés se retrouve constamment en situation de surcharge cognitive, les savoir-faire mal automatisés faisant constamment obstacle à l’appréhension de nouvelles informations. Cet élève aux savoir-faire mal assurés se retrouve en quelque sorte dans la situation de l’apprenti automobiliste à qui l’on tient une vive discussion sur un sujet complexe, mais qui est incapable de la suivre et de l’alimenter parce qu’il est trop occupé à subvocaliser les étapes de la procédure du passage de vitesse. Ce que montre plus globalement Lieury, c’est qu’il faut absolument se défaire de l’idée selon laquelle il y aurait une dualité, une opposition entre mémoire et intelligence : notre intelligence, notre capacité à apprendre, dépendent étroitement de ce que nous avons mémorisé, et il n’y a pas de « tête bien faite » qui ne soit d’abord « bien pleine ». C’est à ce titre qu’il nous invite à rayer de nos discours des expressions telles que « apprendre bêtement par cœur » ou « apprendre comme un perroquet », qui véhiculent l’idée que la mémoire serait une fonction secondaire.

La réussite aux tests de vocabulaire est un bien meilleur prédicteur que les tests de raisonnement

Les tests de vocabulaire (…) sont donc de meilleurs tests de la réussite que les tests de raisonnement. Prenons deux exemples illustrant concrètement la corrélation entre le vocabulaire encyclopédique et la réussite scolaire : l’élève ayant la meilleure moyenne scolaire (17/20), connaît environ 4 000 mots (3.786) d’après notre estimation tandis que l’élève ayant obtenu la note moyenne la plus basse (4,5/20) n’a acquis en 6e qu’environ 1.000 mots nouveaux (1.146). Ces deux élèves débutent leur cycle avec près de 3 000 mots de différence en mémoire : dans cette différence réside probablement un des facteurs essentiels de l’échec scolaire. La mémoire prédit donc mieux la réussite scolaire que le raisonnement.

Lieury, A. (2020, chapitre 13)

Ceci nous amène très naturellement à une seconde raison de réhabiliter la mémorisation. Si l’on veut stimuler les capacités dites supérieures, comme l’inférence, la créativité, la résolution de problèmes ou le fameux « esprit critique », il est indispensable de promouvoir la mémorisation de savoirs et de savoir-faire, car la capacité à traiter (de façon critique) ou de produire de nouvelles informations est tributaire de ce qui est déjà stocké dans nos neurones. De très nombreuses études montrent en effet que la résolution de problèmes n’est pas une capacité générique, transversale à de multiples domaines et disciplines, mais bien une aptitude localisée, qui dépend étroitement des connaissances que nous avons déjà acquises sur un sujet (voir Mottint, 2022, pour une synthèse de quelques-unes de ces études). Il en va de même pour l’esprit critique, qui ne saurait se suffire d’attitudes et d’aptitudes générales, mais qui carbure aussi et avant tout aux connaissances déjà mémorisées. Comme l’écrivait Nico Hirtt (2021) à l’époque de la Covid-19, « comment évaluer la crédibilité d’affirmations appuyées sur des données chiffrées, relatives à l’efficience ou à l’inefficience du confinement, si l’on n’a pas appris à lire et à interpréter une statistique ? Comment comprendre les débats virulents sur la dangerosité de certaines dispositions comme le port du masque si l’on n’a jamais découvert ce qu’est une probabilité ? Comment résister aux comparaisons faciles entre la France et la Suède si l’on n’a pas d’idée des différences géographiques, démographiques ou culturelles entre ces pays ? Comment peut-on comprendre que des personnes pourtant saines d’esprit se laissent aller à des thèses dites « conspirationnistes », si l’on n’a pas appris, notamment par l’étude de l’Histoire contemporaine, à quels mensonges les États sont parfois prêts lorsqu’il s’agit de protéger leur pouvoir ou leurs intérêts ? Et à quel point ils parviennent alors à embrigader les principaux médias ». On serait tenté d’ajouter, en ces temps particulièrement troublés d’un point de vue géopolitique, qu’une maitrise fine de l’Histoire et de la géographie humaine est une condition nécessaire pour voir dans ceux qui nous sont désignés quotidiennement comme nos « ennemis civilisationnels » autre chose que des brutes sanguinaires et barbares, et nous construire une représentation du monde plus critique et nuancée que celle qui nous est fournie par nos « leaders d’opinion » médiatiques.

Plus on connait et mieux on raisonne !

« Dans l’inférence, l’information est déduite de l’organisation en mémoire sémantique. Tout comme l’on peut déduire qu’un canari vole parce que c’est un oiseau, ou qu’il a un cœur parce que c’est un animal (plus spécifiquement un vertébré), on peut inférer qu’une défense d’éléphant est une dent dès lors qu’on sait que les dents sont en ivoire, etc. Dans ce cadre, il est aisé de comprendre que plus les connaissances sont grandes, plus les inférences seront nombreuses et précises. À l’inverse, par manque de connaissances, il est impossible d’inférer le sens d’un mot inconnu : une phrase telle que « le rendement du riz en Thaïlande est de 50 quintaux à l’hectare » (dans le manuel de géographie de 5e) sera évidemment incompréhensible pour un élève ne connaissant pas le sens des mots « rendement », « quintaux » et « hectare » (…) L’inférence est certes une sorte de raisonnement mais ce n’est pas le raisonnement « cartésien » à partir d’une page blanche s’appliquant indifféremment à de multiples domaines. L’inférence au contraire est une déduction à partir d’un réseau de connaissances stockées en mémoire. À l’inverse donc de Descartes qui pensait qu’il n’était nul besoin de la mémoire pour les connaissances, la mémoire est la base et la source des connaissances… Plus on connaît et mieux on raisonne !!! »

Alain Lieury (2020, chapitre 13)

Pour mémoriser à long terme, utiliser les boites de Leitner

Mémoriser est donc indispensable… bien. Mais comment aider les élèves à mener cette entreprise à bien ? Renvoyer purement et simplement l’étude au domicile ne peut évidemment qu’accroitre les inégalités scolaires ; c’est pourquoi l’Aped défend depuis longtemps l’idée d’une école ouverte après les cours et durant les week-ends et les congés scolaires, qui permettrait, parmi bien d’autres choses, d’offrir aux élèves du temps et un encadrement pour mémoriser rigoureusement leurs leçons (Mottint & al., 2021). En attendant, il n’est évidemment pas question de rester les bras croisés. On peut notamment apprendre aux élèves à mémoriser en classe, en leur enseignant des stratégies efficaces de mémorisation à long terme.

Une revue de la littérature scientifique menée il y a une dizaine d’années (Dunlosky & al., 2013a2) nous renseigne justement à propos « de ce qui marche » et « de ce qui ne marche pas » en matière de mémorisation. Parmi les techniques peu efficaces quelle que soit la discipline scolaire et par ailleurs coûteuses en temps, on peut citer le fait de mettre en évidence certains passages du cours, que ce soit en les surlignant (avec un marqueur fluo, typiquement) ou en y glissant des post-it (à moins que ces techniques ne constituent qu’une étape intermédiaire). La relecture répétée des documents de cours ou des notes (personnelles ou surlignées) ne permet pas d’obtenir de meilleurs résultats.

D’autres stratégies ont en revanche fait leurs preuves… Nous n’avons pas l’espace ici pour les décrire toutes[3], et nous choisissons dès lors de nous attarder sur l’une d’entre elles, consistant après l’apprentissage proprement dit à s’entrainer et à s’auto-tester en espaçant progressivement les sessions d’étude dans le temps plutôt qu’en les ramassant sur une courte période (les chercheurs parlent d’une supériorité mnésique des « apprentissages distribués » dans le temps sur les « apprentissages massés »). Les « boites de Leitner » sont une façon de mettre en œuvre ces « auto-tests distribués » et de favoriser la consolidation des connaissances dans la mémoire à long terme.

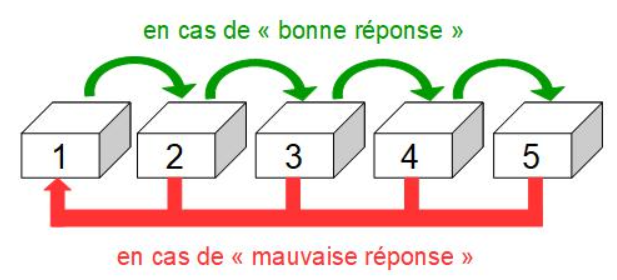

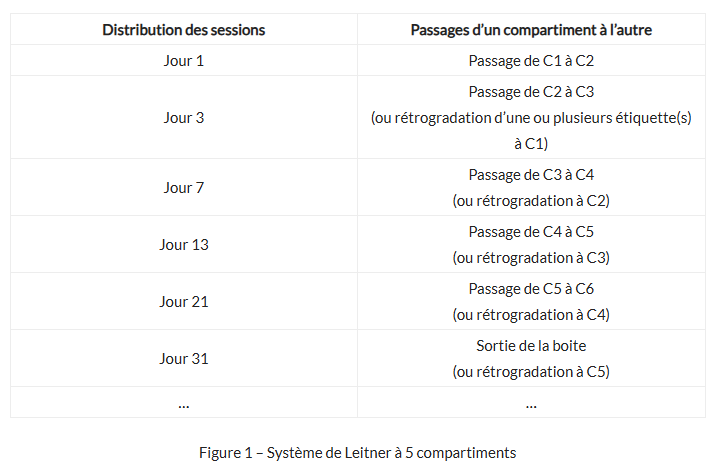

Comment ça marche ? Ces boites (une boite à chaussures aménagée pour l’occasion fait parfaitement l’affaire) contiennent plusieurs compartiments numérotés (6 par exemple). A la première utilisation, on place dans le premier compartiment un ensemble d’étiquettes recto/verso. Sur le recto de chaque étiquette figure une unique question : par exemple, s’il s’agit de mémoriser la table de 7, des étiquettes portent respectivement les opérations suivantes « 1 x 7 », « 2 x 7 », « 3 x 7 », « 4 x 7 », etc. Sur le verso figurent les réponses correspondantes (7, 14, 21, 28, etc.). L’élève saisit les étiquettes une par une et s’auto-teste, consultant ensuite le verso de l’étiquette pour vérifier sa réponse. Si sa réponse est correcte, l’étiquette est versée dans le compartiment suivant (et ainsi de suite jusqu’au dernier compartiment et finalement jusqu’à la « sortie » de l’étiquette de la boite après le compartiment n°6) ; si la réponse est erronée, l’étiquette est rétrogradée dans le compartiment précédent (ou demeure dans le premier compartiment si elle y était déjà). Il y a plusieurs façons complémentaires d’utiliser ce dispositif. On peut d’abord, les premiers jours, s’amuser à tenter de faire progresser les étiquettes à travers l’ensemble des compartiments jusqu’à les faire toutes sortir de la boite lors d’une même et unique session. On peut ensuite veiller à respecter le principe des « apprentissages distribués » en remettant l’ensemble des étiquettes dans le compartiment n°1 et en espaçant progressivement les sessions d’auto-tests. Au jour 1 (J1), on essaie de faire passer les étiquettes du compartiment 1 (C1) au compartiment 2 (C2). A J3, on essaie de faire passer les étiquettes de C2 à C3. A J7, on essaie de faire passer les étiquettes de C3 à C4, et ainsi de suite, en suivant par exemple (avec souplesse !) le calendrier suivant, qui est en adéquation avec la courbe de l’oubli d’Ebbinghaus :

Il n’est évidemment pas question de devenir l’esclave rigide de ce calendrier (ceci demanderait d’ailleurs une lourde gestion administrative), mais simplement de mettre en œuvre les principes d’auto-test, de répétition et d’espacement progressif des sessions. Et de faire comprendre aux élèves qu’ils sont des leviers essentiels d’une mémorisation à long terme.

Références bibliographiques

- Cosentino, G. (2021). Histoire au CEB : compétences contre savoirs.

- Dunlosky, J., Rawson, K.A., Marsh, E.J., Nathan, M.J. & Willingham, D. (2013a). Improving Students’ Learning With Effective Learning Techniques: Promising Directions From Cognitive and Educational Psychology. Psychologic Science in the Public Interest (PSPI), 14(1), 4-58.

- Dunlosky, J., Rawson, K.A., Marsh, E.J., Nathan, M.J. & Willingham, D. (2013b). What Works, What Doesn’t. Scientific American Mind, September/October 2013, 47-53.

- Hirtt, N. (2009). L’approche par compétences ou la négation du savoir : « mobiliser » sans connaitre ni comprendre. L’Ecole démocratique, n°39, 16-18.

- Hirtt, N. (2015). CEB et Histoire : la dérive des compétences.

- Hirtt, N. (2021). Le véritable esprit critique ne se nourrit pas de valeurs ou de compétences, mais de savoirs ! L’Ecole démocratique, n°85, 20-21.

- Lieury, A. (2020). Mémoire et réussite scolaire. Paris : Dunod.

- Mottint, O. (2022). Les « compétences du XXIe siècle » à l’épreuve de la psychologie cognitive. L’Ecole démocratique, n°92, pp. 30-33.

- Mottint, O., Henrotay, P.-Y. & Wallemacq, R. (2021). L’Ecole ouverte : enjeux et perspectives concrètes. L’Ecole démocratique, n°86, 4-9.

Notes

- La mémoire de travail est une mémoire à court terme de capacité limitée qui nous permet de stocker temporairement et de manipuler de l’information en vue d’effectuer une tâche.

- Pour une synthèse des conclusions de l’étude, voir Dunloski & al., 2013b.

- Nous y reviendrons peut-être dans de prochains numéros de la revue ou sur notre site web, mais les plus intéressés de nos lecteurs pourront se référer à la vidéo diffusée par l’excellente chaine (YouTube) de vulgarisation « Science étonnante » sur la question.